世界预防自杀日”是由世界卫生组织和国际预防自杀协会于2003年创立的主题宣传日,旨在帮助公众了解自杀行为危险因素、增强人们对不良生活的应对能力、预防自杀行为。

2025年9月10日是第23个世界预防自杀日,今年的宣传主题是改变对自杀的叙述。据统计,全球每40秒就有一人死于自杀,这一天,不仅是为逝者默哀的时刻,更是向全社会发出行动信号——自杀并非无法预防的悲剧,而是可以通过科学认知与及时干预被阻止的危机。

我们深知:每一个自杀行为背后,都是无声的呐喊;每一次危机信号的识别与回应,都可能成为挽救生命的转折点。

自杀的深层原因:心理、社会与生物的多重困境

自杀并非单一因素导致,而是复杂的心理、社会与生物因素交织的结果:

1心理因素

抑郁症、焦虑症、双相情感障碍、创伤后应激障碍(PTSD)等精神疾病是首要风险因素。这些心理疾病常常导致个体情绪低落、失去兴趣和快感,甚至产生强烈的自我否定和无望感。

2社会因素

社会孤立、人际关系破裂(如离婚、亲友去世)、经济压力、职场霸凌、校园暴力等。社会支持系统的缺失,使个体感到孤立无援,心理负担难以排解。

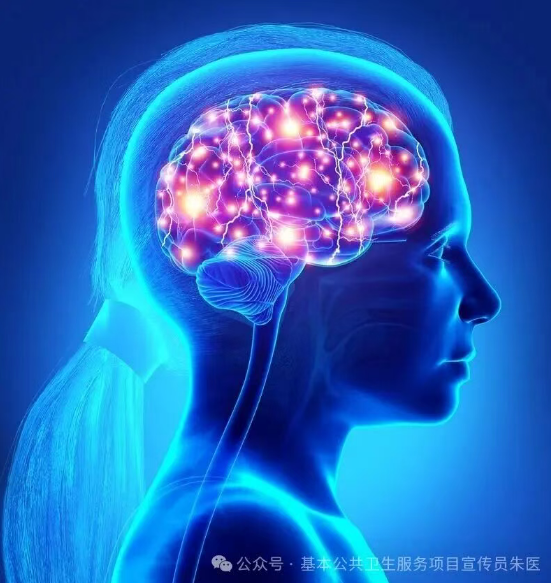

3生物因素

有研究显示,自杀者的大脑中5-羟色胺等神经递质水平异常,遗传基因也影响自杀易感性。生物学因素虽不直接决定自杀行为,但可能增加个体对压力和负面情绪的敏感性。

4认知扭曲

绝望感、无助感、自我否定(“我是负担”“世界不会变好”)等思维模式推动自杀行为。负面的思维定势和认知偏差,使个体陷入无法摆脱的心理困境。那我们改怎么做可以帮助到他们呢?

第一步破除误解,直面自杀真相

误解一:自杀是“一时冲动”自杀行为不是“一时冲动”。

自杀行为可分为冲动型、抑郁型和精神异常引发型,背后往往隐藏着复杂的心理过程。

♦冲动型自杀:虽由突发事件触发(如争吵、失恋),但个体可能存在长期压抑的情绪,只是未被察觉。

♦抑郁型自杀:常伴随严重抑郁症,自杀计划周密,看似“平静”实则内心挣扎已久。早期干预可显著降低风险。

♦精神异常引发的自杀:如精神分裂症患者因幻觉或妄想产生自杀行为,需通过药物和心理治疗控制症状。

误解二:自杀者“毫无征兆”90%以上的自杀者在行动前会发出预警信号,这些信号是他们在向世界发出的“求救”。

♦言语信号:如“我不想活了”“活着太累”;

♦行为信号:如突然平静、整理遗物、频繁告别;

♦心理信号:如持续抑郁、社交退缩。这些信号可能被误解为“矫情”或“情绪化”,但实则是在呼救。

误解三:避讳与人谈论自杀事实上,开放地谈论自杀,可以帮助那些有自杀倾向的人感受到被理解和关心。

♦开放沟通:保持沟通渠道的畅通,可以为他们提供寻求帮助的契机。

♦避谈的风险:避而不谈可能会让他们感到孤立无援,从而增加自杀的风险。

♦鼓励专业帮助:勇敢地讨论这个话题,并鼓励他们寻求专业帮助,是非常重要的。

第二步警惕危机信号,识别自杀风险

言语信号:直接与间接的“求救”

●直接表达:“我活不下去了”“想结束一切”“希望永远沉睡”。

●间接暗示:“如果我死了,你们会过得更好”“这个世界没有我会更轻松”“我再也撑不住了”“我觉得自己是个负担”“我看不到未来的希望”。

●谈论死亡:“死后会不会没有痛苦了”“死亡是一种解脱”“我在考虑如何离开”。

行为信号:异常举动背后的危机

●情绪突变:从极度悲伤突然转为平静或异常愉快(可能已决定自杀)。这种情绪的突然变化可能是内心挣扎结束的表现,需引起周围人的高度警惕。

●准备行为:囤积药物、写遗嘱、赠送贵重物品、频繁告别、安排后事。这些行为表明个体可能在为自杀做准备,尤其是在短期内出现这些行为时,更应被重视。

●自我伤害:自残、酗酒、高风险行为(如超速驾驶、不戴口罩进入危险场所)。这些自我伤害的行为不仅对身体健康构成威胁,也可能是寻求帮助的信号。

●社交退缩:突然退出朋友圈、拒绝聚会、对爱好丧失兴趣,甚至删除社交媒体账号。这种社交上的退缩反映了情感的孤立和逃避倾向,是自杀风险的重要指标。

●生活改变:放弃重要责任(如工作、学业),不再关心个人卫生或外貌。这种改变意味着个体对未来的绝望和放弃,生活品质的急剧下降也需引起关注。

心理与身体信号:痛苦的外化表现

●持续抑郁情绪:深度悲伤、无助感、无价值感、对未来绝望。这种情绪状态并非短暂的心情不好,而是长期存在的,严重影响日常生活和工作效率。

●睡眠与饮食紊乱:失眠或嗜睡、食欲骤增或骤减,体重剧烈波动。这些症状可能相互关联,影响身体的正常代谢和免疫功能。

●焦虑与激越:坐立不安、易怒、对小事过度反应。长时间的焦虑不仅影响心理健康,还可能对社交和人际关系产生负面影响。

●慢性疼痛:长期身体不适且治疗无效,可能伴随心理痛苦。这种疼痛可能是身体疾病的表现,也可能是心理问题引起的躯体化症状。

●背景因素:有自杀未遂史、家族自杀史,或近期经历重大创伤(如丧亲、失业、关系破裂、校园欺凌)。这些因素可能增加个体的心理负担,需要特别关注。

第三步及时干预:预防自杀的“黄金三要素”

第一要素:倾听与共情,不评判

♥保持冷静,避免说教或指责:不要说“别想太多”“你有啥可愁的”,这会增加对方的孤独感。

♥用温暖的语言回应:“你听起来很痛苦,我愿意陪你聊聊”“你的感受是真实的,我们一起想办法”“我不会离开你”。

♥询问自杀意图但不过度回避:温和地问“你现在有伤害自己的想法吗?”,这不会增加风险,反而让对方感到被理解。

第二要素:立即行动,寻求专业帮助

♥评估风险:若对方有具体自杀计划、时间、地点和工具,需立即干预。

♥紧急措施:

✔拨打当地心理危机热线或12356。

✔联系其家人或信任的朋友,共同守护。

✔若对方已准备实施自杀,立即报警并确保其安全,移除危险物品(如药物、刀具)。

♥非紧急情况下:建议其前往精神科或心理科评估,推荐专业治疗(如认知行为疗法、药物治疗)。

第三要素:长期支持,重建希望

♥协助治疗:通过定期随访,密切监测患者的状况,并在必要时调整治疗方案。监督患者按时服药,以提高治疗依从性。同时,积极参与心理治疗过程,帮助患者深入探索和解决内心问题。

♥建立支持网络:鼓励患者加入自杀预防支持小组,与有相似经历的人交流,获得情感上的支持和理解。定期联系患者的亲友,邀请他们参与探望和关爱活动,减少患者的孤独感,并提升家庭和社会的支持力度。

♥生活重建:协助患者制定简单可行的小目标,例如每天散步、读书或培养新的兴趣爱好。通过逐步实现这些小目标,帮助患者重新找到生活的乐趣和意义,恢复对未来的希望。

♥关注预警信号复发:密切关注患者的情绪和行为变化,若发现高危信号的再次出现,如情绪突然低落、表达绝望等,立即启动相应的干预流程。及时提供专业帮助,防止危机的再次发生。

特别提醒:在于自杀倾向这沟通时,要做到心理危机干预“三不”原则。

①不评判:避免指责或说教,如“你太脆弱了”。

②不承诺保密:若涉及自杀风险,需突破保密原则联系他人确保安全。

③不独自承担:及时寻求专业帮助,避免自身陷入过度压力。正因多重因素的沉重交织,会让身处其中的人感到仿佛看不到尽头的黑暗,然而我们相信:没有无法跨越的黑暗,只有未被点亮的星光。

无论您是正在经历心理困境的个体,还是担忧亲友安全的家属,南宁市第一人民医院医院临床心理科始终在这里为您提供支持。您的每一次求助,都是值得被听见的声音;我们的每一份努力,都为了守护生命的尊严与希望。有任何疑问,请及时致电12356咨询。